新しい月を迎えて

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2024年4月1日

ご入園、ご進級おめでとうございます。

ご入園、ご進級おめでとうございます。

皆様とお会いできますこと楽しみにしておりました。

新しいお部屋、保育者も新しい顔ぶれに最初はじぃっと見つめて様子を見る子ども、受け入れの際には涙する子どももあります。保護者の方の中にも新生活のはじまりに不安の中にあるかもしれません。わたしたちは調理、事務担当者もすべて「保育者」と考えております。保育者全員で子ども、ご家族とも大切に思い、歩みます。どうぞ遠慮なくお声掛けください。

4月1日、子どもたちと礼拝をもって一年を始めました。

イエス様は、子どもたちを遮る大人たちに対して、「こどもたちをわたしのところに来させなさい。」とお語りになります。神様から見れば、大人も子どもも等しく、神様の子どもとしてその日に必要な恵みが与えられます。

保育園に関わる全ての方がその愛に触れ、健やかにすごすことができれば、と願います。

新しい生活に慣れた4月24日に今年度最初の行事、復活日(イースター)を祝います。

神様の愛は十字架によって表されます。

わたしたちの罪のためイエス様は死んで、3日目に復活されました。そのことを知ることで、新しい神様の命に生かされる。キリスト教の三大祝日(イースター・ペンテコステ・クリスマス)のうち、もっとも大きな喜びの日です。

復活の象徴である「たまご*」が飾られ、たまごさがしのゲームをして、祝います。

*たまごは、安全のためプラスチック製のものを用います。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2024年3月1日

卒園に向けて育てたヒヤシンスが早くも満開を迎えています。色とりどりの花に囲まれて、玄関先が華やかになりました。

卒園に向けて育てたヒヤシンスが早くも満開を迎えています。色とりどりの花に囲まれて、玄関先が華やかになりました。

雪の日もありましたが、総じてこの冬は暖かいようです。

感染症対策で第三平和保育園では、これまで館内で過ごすことが多かったのですが、日を選んで、園外に出かけることも増えてきました。

「まっすぐせんせいのほうをみてくださーい」

出発前、保育者を先頭に手をつないで並びます。

目的地は公園です。普段何気なく通り過ぎている場所も、子ども同士で歩くとだいぶ印象が違います。

歩道のない場所、車の通りが激しいところ、路側帯に停まっている大きな車を避けて通り過ぎるなど、気をつけるポイントがいくつもあります。

危険の多い場所に出るときに、まず子どもたちは安心の基となる保育者に目を向ける。このことは、とても大切なことです。

これは、普段の生活の中でも通じることです。

世の中には、言葉が溢れ、情報が溢れます。いろいろな刺激に目を奪われる子どもたちには、心の拠り所となる方をまっすぐ見つめてほしいと願っています。わたしたちの後ろにもっとおおきな安心の基となる神様の存在があることを伝え続けたいと思います。

三月は別れの季節でもあります。

新しい生活に神様の守りと導きを信じています。

保護者の皆様のお支えにより、一年の歩みが無事に守られたました。

心より感謝申し上げます。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2024年2月1日

寒い日、暖かい日を繰り返し、春に向かっていることを実感しています。

寒い日、暖かい日を繰り返し、春に向かっていることを実感しています。

天候を選んで、園の外にもでかけるようになりました。

私たちの法人では2台の保育園バスがあります。

芋掘り、防災センターなど、少しの遠出にはちょうど良い大きさのバスです。

先日は、すみれ組が、初めて第一平和保育園の園庭に遊びに出かけました。

普段、生活している街の中をクラスの仲間と通るときに子どもたちから声があがります。

「あ!昨日ヨーカドーで買い物したー」

「ここから曲がると〇〇ちゃんのおうちだよ」

会話から、子どもたちの気持ちの合わさっていく様子がよく分かり、また保育者はご家庭の様子が伝わってくるので、片道10分のバスの行き来だけでも、喜びが大きいと感じました。

第一平和保育園の園庭は、旧園舎のあった場所につくられた園庭です。各施設で使うことのできるとの願いから、「みんなの園庭」といいます。

広い原っぱ。ちょうど木登りに向いている程よい大きさの樹、ゴムチップのトラックがある園庭です。とても自然にも恵まれた環境です。

奥の植え込みは、旧園舎時代からの古い樹がそのまま残っていて、ジャングルのように樹々に囲まれたスペースも魅力的でした。

帰りのバスも枯れ芝生を洋服にいっぱいつけた子どもたちが「たのしかった。また行きたい。」と口にしていました。

外に出て空の大きさを感じたり、顔にあたる風の冷たさやご近所の猫が通り過ぎたり、第一平和保育園のみなさんともご一緒して、良い時間をすごしました。公園とも、また違う味わいがあります。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2024年1月1日

今年の元旦は地震のアラートを聞き、大変に驚きました。

今年の元旦は地震のアラートを聞き、大変に驚きました。

皆様の中でも家族の団欒の中で地震や事故の報道に触れ、ご不安にあったかと思います。困難さの只中にある北陸の被災地を思い、心からお見舞い申し上げます。

さて、子どもたちは年末年始のお休みの間、楽しく過ごしたことがよくわかりました。集まって座っていても、お互いの喜びの報告が続いて、にぎやかな様子です。

そのような中で子どもたちと新しい年最初の礼拝をささげました。

「心の貧しい人々は、幸いである」(マタイによる福音書 5章3節)

イエス様の話を聴くために集まった人たちは、貧しさや病気、困難さを持っている人々でした。そういった人々を前に、そういう人は幸せだとイエスさまが言うのです。たくさんのものに満たされた私たちは心の中を何で満たして喜びとするでしょうか。

今日の話は子どもに届いたように思います。

他者に心が向かうことができる優しい子どもたちです。

被災地のことを思う気持ちも相まって、礼拝後の子どもたちの心の変化は表情からわかりました。

保育園の中でいただくあたたかな光が少しでも周りの方を明るくすることができますように願っています。

利用者の皆様、また保育者を含め関係の方々から被災の状況を伺っております。当施設でも出来うる支援が果たせたらと願います。

今年一年も争いや災いから、子どもたちが守られるように、毎日感謝と喜びをもって、歩むことができるように願います。

これまでのお支えに感謝するとともに、新しい年もよろしくお願い申し上げます。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2023年12月1日

「もし保育園が火事になったら、どうしますか?」

「もし保育園が火事になったら、どうしますか?」

ばら組の子どもたちは、

「ハンカチを口に当てる」、

「背を低くして、外に逃げる」

とこたえてくれます。

きちんと、避難訓練で保育者が伝えている約束を受け止めてくれているな、と安心します。

先日、たんぽぽ組の子に同じ質問をした時にこのようなこたえが返ってきました。

「ママとパパに『助けて』っていうんだよ」

遠く離れたところにいるご家族に助けてもらうというのです。

私「どうやって?」

「こうだよ」といって、電話をかけるふりをしてくれました。なんとも、その仕草がかわいらしくて、うれしくなりました。

同時に、子どもの安心の中心が保護者の方にあるということを実感し、しっかりとした親子のつながりが、時間や場所を越えていると思わされたことでした。

保育園ではアドヴェント(待降節)を迎えています。

どこにいても安心できない世の中に、神様はいつでも共にいてくださるイエス様という存在を与えてくださって、その喜びは今もこれから先も続くのだと教えてくださったのがクリスマスです。

いつの時代でも、暗闇があります。その中で、ひときわ輝く小さな光があるということを子どもから、教えてもらうクリスマス。

祈りつつ、丁寧にその喜びを味わいたいと思います。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2023年10月1日

「よろしかったらお声掛けください。」

「よろしかったらお声掛けください。」

衣料品のお店などで、店員さんに積極的に声をかけられるのが苦手な方は、この言葉を聞くと安心する人がいます。

その一方、店内を見て回るけれど、一向に声がかからず、聞きたいことがあってもお店の人がこちらに意識が向いていないために、そのまま帰ってしまうというケースがあります。

さて子どもたちにとっての保育者はどうでしょうか。

乳児クラスの場合は、言語発達の未成熟さにあわせて、大人が気持ちを汲み取って言葉に変えることがあります。

「積み木をながくならべたね。でんしゃかな。じゃあ、えきはこちらですよ」、

「かしてって言えたね。今○○ちゃんは使っていたから、かしてもらえなかったんだね。かなしかったね。」などです。

幼児クラスになると、自分の気持ちを自分で言葉にして表現するようになります。

保育者は、「いつでも見ています。おはなし聴きます」のシグナルは送りつつ、言葉の先取りをしないように気をつけ、子どもたち同士、どのように話しているのかを見極めます。

そう言いながら、わたしはつい先日、幼児クラスの子に、「●ちゃん、お給食を食べましたか」と声をかけたところ、「園長先生、今はほうっておいて!」と返ってきました。

その子にとって、一人の大切な時間だったと後で思わされました。おせっかいの失敗談です。声をかけるタイミングも大切ですね。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2023年9月1日

子どもたちの夢中になって遊ぶ姿に、愛おしさをおぼえます。とくに、0歳児クラスはこのところ著しく活発に動くようになりました。

子どもたちの夢中になって遊ぶ姿に、愛おしさをおぼえます。とくに、0歳児クラスはこのところ著しく活発に動くようになりました。

安心できる保育者のひざ元から少しずつ、遊びに移っていく姿に喜びを感じます。0歳児の子どもたちは手指の感覚よりも口の触覚の方が優位であり、いろいろなものを口に入れようとします。鈴の鳴るおもちゃをなめて見たり、ポットン落としの箱や棚の角を噛んでみたり、常日頃から衛生に気を使いつつ、少しずつ行動の範囲が広がっていくことに、こちらの工夫が試されます。

また言語化されない時期の子どもの表現を大人がどのように受け止めるのか、私たちは五感全体を用いていることに気づきます。たとえば、保育者の膝によりかかる体重のかけ方や、洋服の裾を握る手の強さなど、いつもの状態を知れば知るほど、その大切さに気付かされます。

4月入園の子は5ヶ月が経過しました。それぞれにできることが増え、感情の表し方や個々の性格、大事にしたいこだわりも知ることができるようになった時に、一層自らの敏感さを求める思いになります。

例えば、色別のカップを積み上げていた時に、ガラガラと崩れて、それが面白くなってケタケタと笑う。かさねては崩して、笑う。それを見て、保育者も一緒にもらい笑いしてしまう。小さな世界で毎日すごすときに、大きい人も小さい人も等しく共感できるそういう瞬間があります。

大人からの発信でなく、小さい人たちからの知らせを聞く喜びがあります。秋になり、幾分テラスが過ごしやすくなりますので、虫の声や色づいた葉っぱなど、季節の変化を肌で感じていきたいと思います。

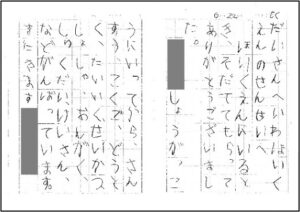

新しい月を迎えて 未分類

2023年8月1日

先日、うれしいことがありました。

保育園のポストに手紙が入っていまして、差出人は三月に卒園した小学一年生のTくんとご家族からでした。

しかも、わざわざ園まで届けてくださったようです。

“だいさんへいわほいくえんのせんせいへ

ほいくえんにいるとき、

そだててもらってありがとうございました。

〇〇しょうがっこうにいってから、

さんすう、こくご、どうとく、たいいく、せいかつ、

しょしゃ、おんがく、しゅくだい、けいさん、

などがんばっています。またきます。”

書き方ノートに丁寧に書かれた内容に、今のT君の様子が溢れていて、「うん、うん」とうなずきつつ読ませていただきました。お母様もT君が表現した内容に驚かれたようです。

わたしたちの施設は、学区の境目にある保育園です。

卒園すると複数の小学校に分かれます。お母様からの手紙からクラスに同じ保育園からの子はいないこと、それでも新しい関係の中で活き活きと過ごされていることが知らされました。

最近はメールのやり取りなどが多く、直筆で手紙を書く機会も少なくなりました。

瞬時に伝わる電子のものとは違った伝わり方が手紙にはあります。元気さや健やかさが字体にも表れています。

「またきます」の文末の一言がうれしいですよね。

いつでも待っています。

クラスには段ボールで作った赤いポストが置かれています。字やイラストを描いて、ポストに入れて、先生や子ども同士でのやりとりを楽しみます。

日常の遊びがいろいろな豊かさを含んでいることに感謝しています。

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2023年7月1日

第一月曜日はお誕生会の日です。

第一月曜日はお誕生会の日です。

礼拝の後にみんなで「うまれるまえから」を歌って、祝います。誕生日カードは手形を押して、成長の記録を残すようにしています。あんなに小さかった手が、今では枠からはみ出てしまうのでは、と思うほど大きくなり、喜びを噛みしめるひと時ですね。

となりに座った4歳児クラスの子が、わたしの手と自分の手を比べて、「来年は先生の手と同じくらいおおきくなるからね」と教えてくれました。

またくらべっこができるように楽しみに待っています。

暑い夏がやってきました。

保育園から保護者の皆さんを「いってらっしゃい」と見送った後のことを思います。暑さの厳しい中、ここからお仕事先に向かう保護者の皆さんを想像し、頭の下がる思いです。

朝から汗びっしょりの子どもも多く思います。

この時期は子どもの体が暑さに慣れる時期です。

適宜冷房も活用しながらも、しっかりと汗をかいて体温調節できるよう、水分補給、着替えなどを充分にしていきたいと思います。

また、子どもたちが「自分でする」という機会をとおして、身の周りをきれいに保つことや自分のことを大切にする視点が養われていきます。

ゆったりとした気持ちで誘いかけ、子どもが納得するまで待つようにしていきたいと思います。

保育園では、子どもたちが楽しみにしている水あそびが始まります。安全に配慮しつつ、涼をとり、ひんやりとした感触に触れ、体をたっぷりとつかって遊ぶ体験を進めていきます。

おそらくは、お帰りの際の汚れ物が多くなる時期かと思います。

着替えのご準備などのご協力をよろしくお願い申し上げます

だいさんへいわ 新しい月を迎えて

2023年6月1日

先月のペンテコステ礼拝にあわせて、どうしても赤い大きな花を飾りたいと、アマリリスの球根をクラスの保育者に託しました。水をやり、室内で日の当たる場所に置いて、様子を見ました。とてもよく咲いてくれました。

先月のペンテコステ礼拝にあわせて、どうしても赤い大きな花を飾りたいと、アマリリスの球根をクラスの保育者に託しました。水をやり、室内で日の当たる場所に置いて、様子を見ました。とてもよく咲いてくれました。

ただ、一週早く盛りを迎えてしまい、なかなか人の思い通りにはいかないことを知ります。

保育の毎日もそうです。

なかなか大人の意図したところに響かない場合があったり、また、たくさんの「ぼくはこうしたかったのに!」がぶつかり、トラブルになったりということもあります。問題の多くは、大人の側の即効性を期待する難しさにあると思っています。

伝えるタイミングや伝え方、伝える人、いろいろなアプローチがあって、良い方向を探ることが大切だと考えます。園では、怪我につながらないよう注視しつつ、子どもの思いには時間をかけて向き合うこととしています。

今月は個人面談をすごします。

新しい一日の生活が整ったところで、ご家庭とクラスの保育者と思いを分かち合う機会を持つことができて、うれしく思います。

すでに、ご家庭からいくつかの相談をいただいています。

あわせて、こちらもクラスでの様子をお伝えできればと思います。

6月、花の日礼拝をおこないます。

聖書に「野原の花がどのように育つのかを考えてみなさい。」というイエス様の言葉があります。

小さな野の草でさえ、神様は色どりや美しさをもって装ってくださいます。神様は私たちを顧みないはずはありません。

子どもたち一人ひとりの持つ美しさを喜び、

そして、神様はすべて違う仕方で育まれることを知ります。

良い時間がすごせれば、と願います

« 古い記事

ご入園、ご進級おめでとうございます。

ご入園、ご進級おめでとうございます。

卒園に向けて育てたヒヤシンスが早くも満開を迎えています。色とりどりの花に囲まれて、玄関先が華やかになりました。

卒園に向けて育てたヒヤシンスが早くも満開を迎えています。色とりどりの花に囲まれて、玄関先が華やかになりました。 寒い日、暖かい日を繰り返し、春に向かっていることを実感しています。

寒い日、暖かい日を繰り返し、春に向かっていることを実感しています。 今年の元旦は地震のアラートを聞き、大変に驚きました。

今年の元旦は地震のアラートを聞き、大変に驚きました。 「もし保育園が火事になったら、どうしますか?」

「もし保育園が火事になったら、どうしますか?」 「よろしかったらお声掛けください。」

「よろしかったらお声掛けください。」 子どもたちの夢中になって遊ぶ姿に、愛おしさをおぼえます。とくに、0歳児クラスはこのところ著しく活発に動くようになりました。

子どもたちの夢中になって遊ぶ姿に、愛おしさをおぼえます。とくに、0歳児クラスはこのところ著しく活発に動くようになりました。

第一月曜日はお誕生会の日です。

第一月曜日はお誕生会の日です。 先月のペンテコステ礼拝にあわせて、どうしても赤い大きな花を飾りたいと、アマリリスの球根をクラスの保育者に託しました。水をやり、室内で日の当たる場所に置いて、様子を見ました。とてもよく咲いてくれました。

先月のペンテコステ礼拝にあわせて、どうしても赤い大きな花を飾りたいと、アマリリスの球根をクラスの保育者に託しました。水をやり、室内で日の当たる場所に置いて、様子を見ました。とてもよく咲いてくれました。